顎変形症の治療は保険適用でありながらも、

手術・入院が伴うため、治療費が結構かかってしまいます。

そこで、知っておきたい医療費控除という制度があります。

「医療費控除」って聞いたことあるけど、申請したらどうなるの?

どうやって申請するの?という方へ

実際に私は、治療を始めるまで医療費控除も知らず、今回初めて申請してみました。

この記事では

「医療費控除の申請方法と、申請した結果どうなったのか」をご紹介します。

治療費・申請条件などによって個人差がありますので、目安としてご覧ください。

医療費控除とは

医療費控除とは・・・

その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる。

簡単に言えば、1年間に支払った医療費の一部が戻ってくるかも!(還付金)というものです。

自分または生計を共にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において利用できます。

私の場合、社会人で一人暮らし

なので、自分のために支払った医療費が10万円以上になった年が申請可能

もし、家族と同居する学生の方であれば、家族がそれぞれ支払った医療費も含めて10万円以上であれば申請できます。

申請方法

申請する前に用意するもの

申請する前に、

○医療費のお知らせ

○病院のレシート(医療費のお知らせに載っていない分)

○源泉徴収票

を用意しておきます。

○医療費のお知らせ(医療費通知)とは、

前年10月~今年9月までの1年で支払った医療費が書いてあるものです。

全国健康保険協会に加入している方には年1回届きます。

さらに、病院・薬局など治療に関わるレシート(領収書)は全て取っておきます。

”医療費のお知らせ”及び”レシート”は、申請する金額の証明として提出する必要があるからです。

また、顎変形症の治療以外にも、眼科など他の通院もあればそのレシートは取っておきましょう。

これまでの治療で医療費が10万円以上になった年があるか確認するときには

前年1月~9月分までは医療費のお知らせ

今年10月~12月分までをレシートで確認すると簡単です。

医療費のお知らせがなければ、全てレシートでも大丈夫です。

○源泉徴収票とは、

その年1年間に会社から支払われた給与等の金額と、自分が支払った所得税の金額が記載された書類です。

会社に勤めている方であれば、年末調整後に会社から渡されているはずです。

申請の際に所得額を入力するので、源泉徴収票が必要になります。

医療費が10万円以上になる年を確認

医療費が10万円以上になった年があるか確認してみると

◆令和1年(手術した年)

約22万円

◆令和2年(プレート除去した年)

約11万円

なので、この2年分を申請してみます。

申請する今日は、令和2年度が申請対象の年ため

令和1年分はさかのぼり申請となります。

※過去5年分までさかのぼって申請可能です。

ちなみに、他の年で医療費が9万円になった年があり、あと少し対象額(10万円)に及ばなかった・・・

それはそれで良かったんだけど、なんか惜しい!ってなる(;^ω^)

医療費の詳細は別記事で

いざ、ネットで確定申告!

医療費控除は確定申告で申請します。

確定申告とは・・・

1年間の所得に対してかかる税金を計算し、税務署に納めるべき税金の金額を報告する手続きです。

医療費控除は、すでに納めた所得税の一部が戻ってくる!という仕組みなので、確定申告で申請する必要があります。

国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』から申請します。

e-Taxは利用前の準備が必要なので、『印刷して提出』にしました。

この場合、必要書類を印刷して税務署に提出することになります。

まずは、令和2年分を申請したいので

令和2年分の申告書等の作成から『所得税』を選択

さかのぼって申請する場合は、過去の年分の申告書等の作成から申請したい年を選択

作成開始となり、医療費を入力する前の基本情報等を入力していきます。

基本情報の入力が完了すると、所得控除の入力になるので『医療費控除』を選択します。

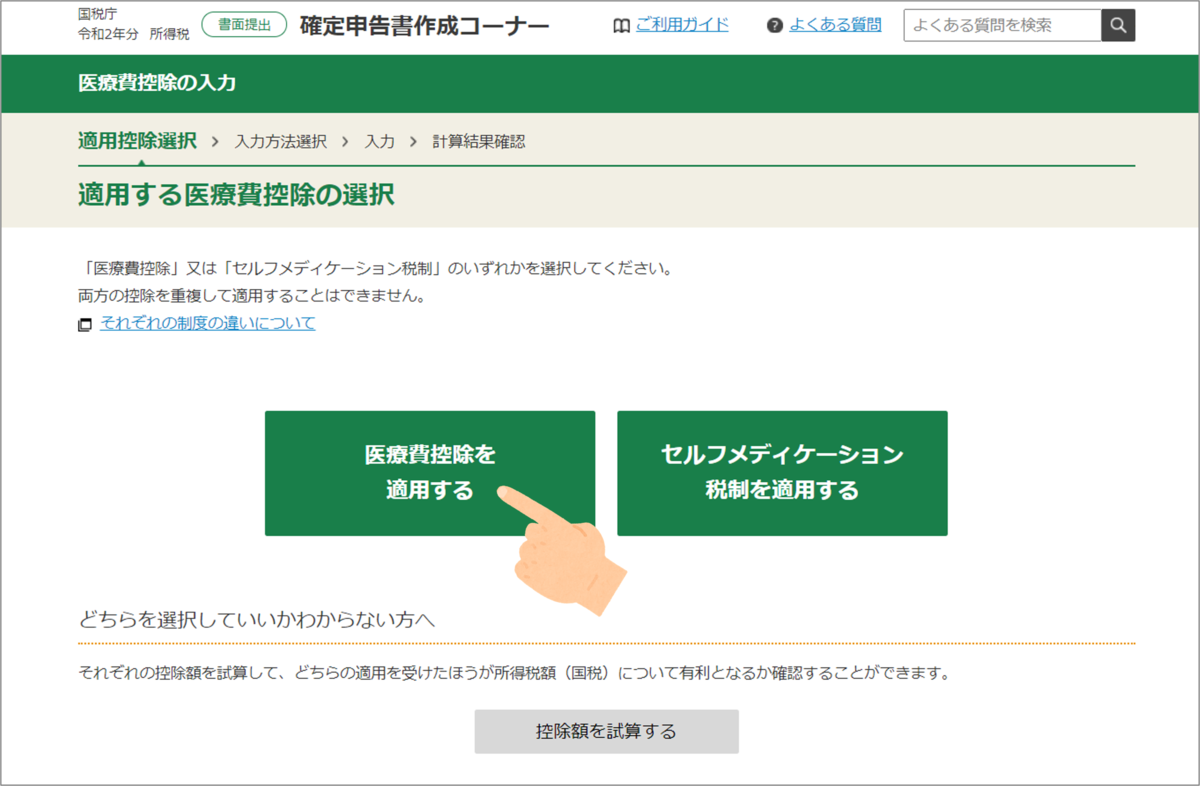

『医療費控除を適用する』を選択します。

今回は、「医療費のお知らせ」と領収書があるので

『医療費通知や領収書から入力して、明細書を作成する』を選択します。

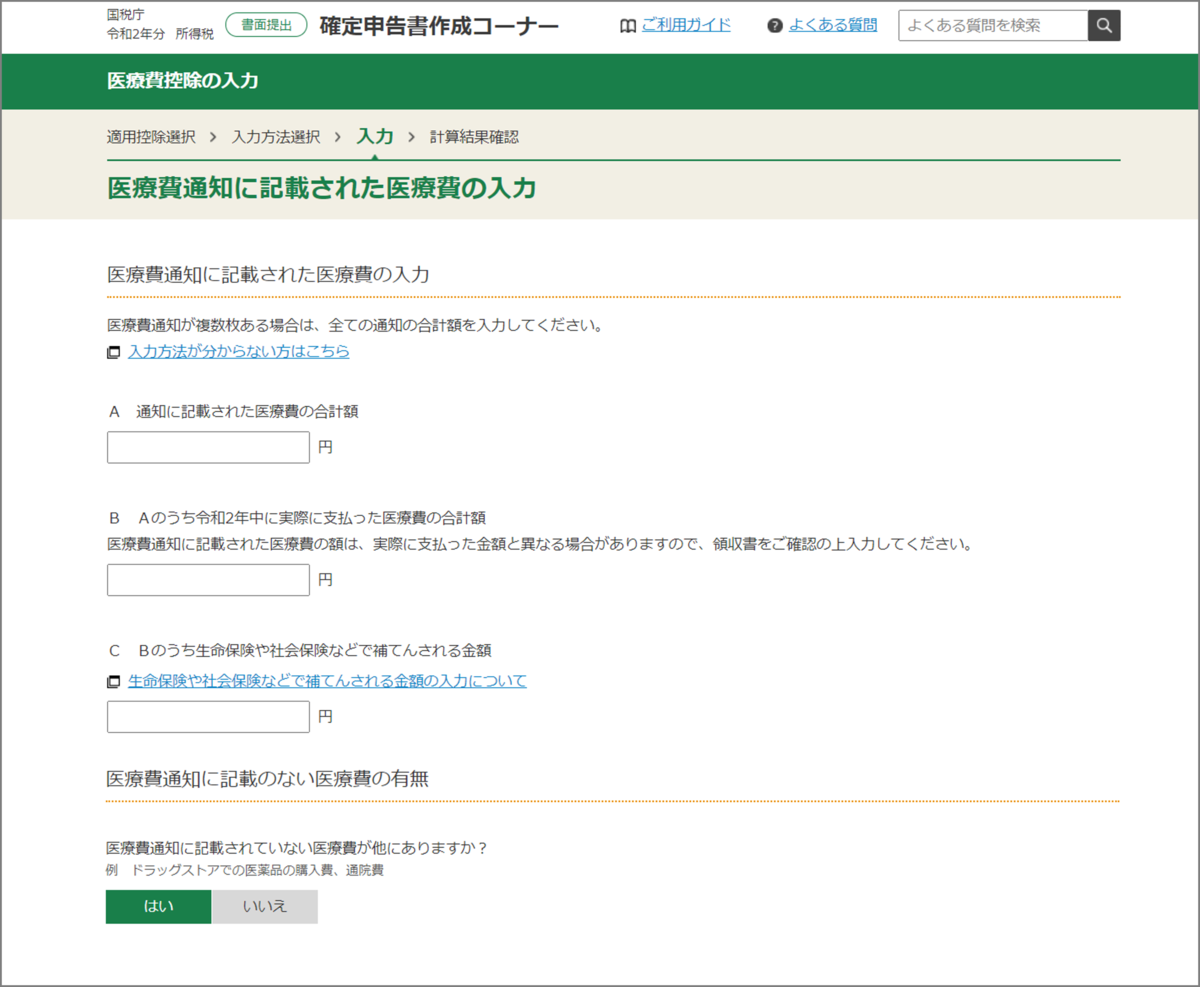

医療費の入力画面が表示されるので、

A 通知(医療費のお知らせ)に記載された医療費の合計金額と

B Aのうち令和2年中(対象年)に実際に支払った医療費の合計金額

を入力していきます。

次に、画面下の「医療費通知に記載されていない医療費が他にありますか?」

で「はい」を選択すると

医療費通知に載っていない分の医療費を入力できます。

医療費通知には、10月~12月までの医療費が載っていないので

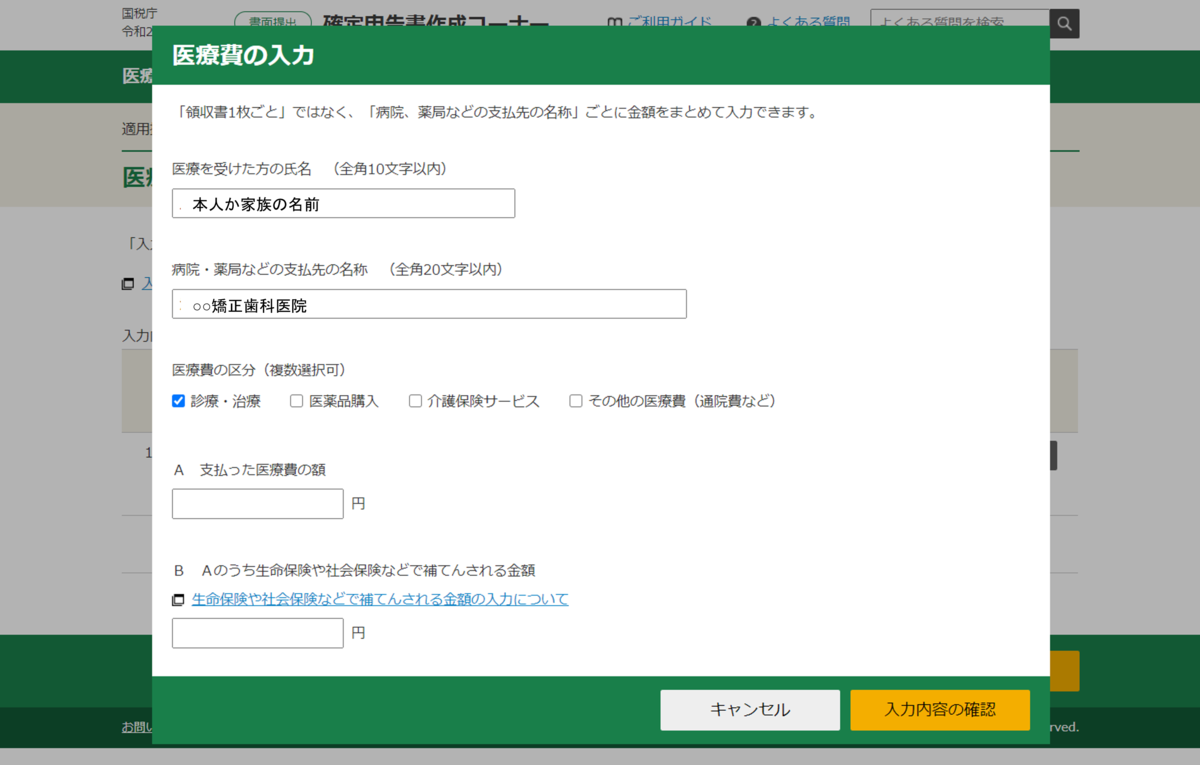

矯正歯科医院や大学病院など、支払先ごとに金額をまとめて入力します。

入力内容を確認したら、医療費控除の入力は完了。

入力が完了すると計算結果として、医療費控除額が表示されます。

私もここまでの計算で「おっ!これだけ戻ってくるのか!」と思ったのですが、

医療費控除額=還付金として、この金額がそのまま戻ってくる訳ではありませんでした!

勘違いしたまま次へ・・・

ふるさと納税と医療費控除

ふるさと納税をした方が医療費控除を申請する場合、ふるさと納税も確定申告で申請する必要があります。

ワンストップ特例は使えません。

もし、すでに申請していたとしても無効になります。

医療費控除の入力が終わると最初の画面に戻ります。

その中から『寄付金控除』の入力するを選択します。

医療費控除の入力と同じように、寄付先や金額を入力していきます。

寄付先すべての入力が完了すると、最初の画面に戻ります。

医療費控除・寄付金控除が入力されていることを確認して『入力終了(次へ)』を選択

なお、医療費控除をさかのぼって申請をする際も、入力する必要があります。

実際に私も、令和1年分は既にふるさと納税をワンストップ特例で申請して、納税の控除を受けてました。

しかし、医療費控除申請後、市から「ワンストップ特例が無効になりました」という通知が来ました。

この通知が来たところで既に控除は受けており、何かしなければならないわけではないのでスルーしましたが。

還付金は思ってるより少ない?

入力が終了すると計算結果確認として還付される金額が表示されます。

※『税額控除・その他項目の入力』はなかったので飛ばします。

◆令和2年

医旅費:約11万円

戻ってくる金額は 4,413円

ここで「あれ思ってたより少ない・・・」と気づきます。

「でも10万円を超した分は1万円だからかな・・・」と思い、医療費約22万の令和1年分を遡って申請してみると

◆令和1年

医療費:約22万円

戻ってくる金額は 13,856円

「ほほう、20万越えでもこれぐらいなのね・・・」とつぶやき

あとは、還付金の振込先を入力して、必要書類を税務署に提出して完了。

数カ月後、指定した口座に還付金が入金されていました。

さて、還付金が思ってたより少ないな・・・となったので調べてみました。

少ないと感じる理由は、、、医療費控除は「所得控除」だから!とのこと。

所得控除とは、所得金額からある一定の額を控除できる制度で

社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などがあります。

医療費控除もこれの一種ということ。

納める所得税は、給与からこれら各種所得控除を引いた金額(課税所得)に対して、所得税率をかけて算出されます。

この所得税の医療費控除前と後の差額が還付される金額になります。

「会社でもろもろ所得控除して所得税納めてね~」(医療費控除前)

「医療費控除は自分で申請してくれたら(医療費控除後)すでに納めた所得税との差額分を返金するよ~」

が、そもそも医療費控除の仕組み

私の場合

A 医療費控除前の所得税(源泉徴収税額)=105,900円

B 医療費控除後の所得税(再差引所得税額)=101,487円

還付される税金=A-B=4,413円

と、仕組みは分かってもなんか腑に落ちない感があったのですが

こういうものと理解して・・・いい勉強になりました。

おわりに

支払った医療費の10万円を超した分が還付されるという勘違いをしていたため、実際の還付額を見て「お、おうう。」となってしまいました。

申請は、わりと手間がかかるので、

事前に医療費控除のシミュレーションをしておくのもおすすめです。

これぐらい戻ってくるなら申請してみようかなと判断しやすくなります。

それでもお金が戻ってくるというありがたい制度なので、ぜひ利用してみて下さい。

その際、この記事が参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

また、入院の際にありがたい高額療養費制度というものもあります。

こちらについても別記事で解説しています。

パソコンでの入力で参考にした動画はこちらです。

スマートフォンで申請したいという方は、こちらの動画を参考にしてみてください。